みんなで創るミライの学校プロジェクト

自分たちの学校は自分たちの手で。学校DIY①

2025年10月06日

説明会や体験会など生徒募集もひと段落し、いよいよ本格的に学校の環境を整えていきます。

これまでは残置物を建物外に出して集めたり、お掃除したりをメインにしていましたが、これからは補修や環境整備を進めていきます。

活動場所としてもよく使い、来られた方の目にも一番とまるので、まずは1階エントランス部分から作業をしていきます。

特別教室棟は現在ガバメントクラウドファンディングを実施していて、業者による工事が入る予定なので、普通教室棟の1階のペンキの塗り直しから始めます。

古くなった壁は、テープや線などいろんな跡が残っていて歴史を感じます。

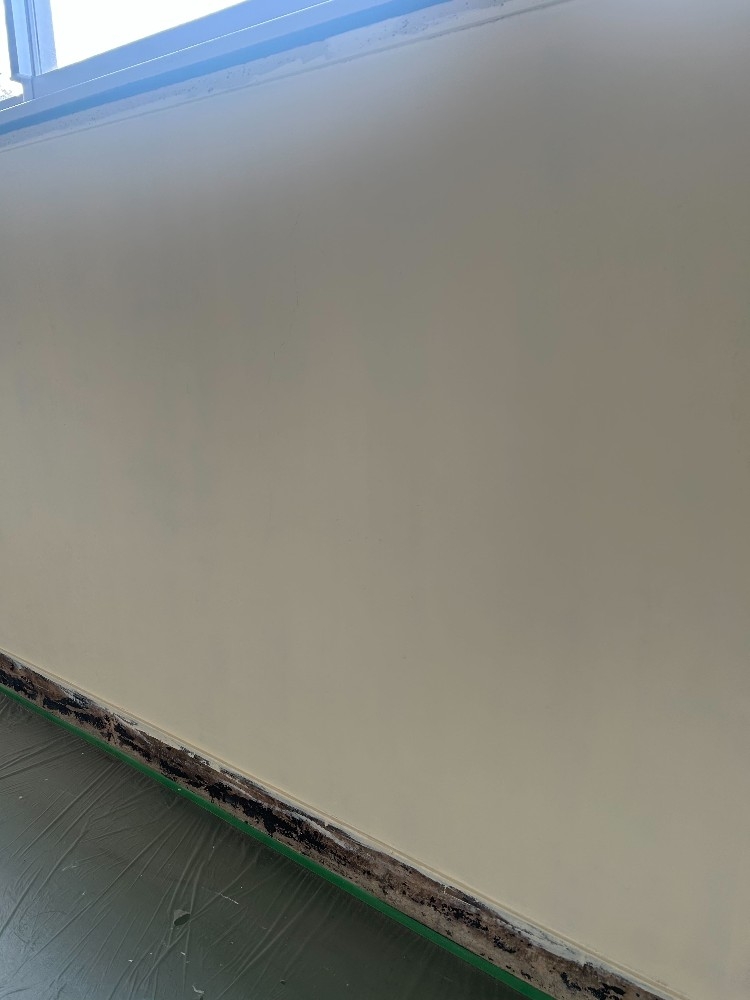

水が入ったとことから古い塗膜がひび割れぽろぽろと取れている状態でした。

まずはここを何とかします。

なんとかしたいとは思いつつも、実際に学校の壁の色塗りなんてしたことがないので、本当にきれいにできるのか、むしろやらない方がよかったなんてことにならないか?と不安もありました。

そこで、あけぼの幼稚園を自分たちの手でつくってきた理事長の周一さんにアドバイスをいただきながら、進めていきました。

周一さんはこういった作業が大好きで、いろいろと教えてくれる間も作業しているときもとてもいきいきとしていました。

まずはスクレーパーというヘラのようなもので壁の古くなった塗膜を取り除いたり、テープの後をシンナーも使いながらはがしたりします。

その後、ベルトサンダー(回転する電動やすり)を使って、ざっと表面を荒らし、シンナーで拭いて粉や油分を取り除きます。

床に液剤が垂れてもいいようにマスカーを貼り、塗りたくないところをマスキングします。そのあと、シーラーという下地材を塗りました。

文字で書くとこれだけですが、お手伝いにも来ていただきながら、1階廊下の半分程度をするのに1日かかりました。

やすりをかけるときが「もう後戻りはできないぞ…」と、一番緊張しました。

翌週、乾いた下地材の上にペンキを塗っていきます。

色はつや消しのアイボリーにしてみました。

やわらかい感じの仕上がりになるといいなと思います。

この日は10名ほどお手伝いに来ていただき、とっても作業がはかどりました。

みなさんペンキを塗るのが上手で、とてもいい感じに仕上がりそうです。

そして、当初は窓側だけきれいにする予定だったのですが、きれいになってくると作業をしていない方が汚く見えてきてしまうという罠にはまり、結局全面塗り直すことに。

窓側に比べて劣化が少なそうなので、下地処理を簡単にして、下地剤を塗るところまでしました。

学校が始まったら、こどもたちとどこを直す必要があるか、どんなふうによりよく変えていきたいかを話しながら、一緒に学校づくりを進めていきたいなと思います。

そういった意味でも、今回のこの経験ができたのは大きいなと思いますし、失敗や下手な部分があってもいい見本として残っていていいのかなと思いました。

まずは私たちが、自分たちの手を動かして、自分たちの学校を自分たちの手でつくっていくチャレンジをしていきたいと思います。

(いま学校をつくっていて、この間はペンキを塗りましたと言ったら、「そこから!?」と驚かれました。)

これまでは残置物を建物外に出して集めたり、お掃除したりをメインにしていましたが、これからは補修や環境整備を進めていきます。

活動場所としてもよく使い、来られた方の目にも一番とまるので、まずは1階エントランス部分から作業をしていきます。

特別教室棟は現在ガバメントクラウドファンディングを実施していて、業者による工事が入る予定なので、普通教室棟の1階のペンキの塗り直しから始めます。

古くなった壁は、テープや線などいろんな跡が残っていて歴史を感じます。

水が入ったとことから古い塗膜がひび割れぽろぽろと取れている状態でした。

まずはここを何とかします。

なんとかしたいとは思いつつも、実際に学校の壁の色塗りなんてしたことがないので、本当にきれいにできるのか、むしろやらない方がよかったなんてことにならないか?と不安もありました。

そこで、あけぼの幼稚園を自分たちの手でつくってきた理事長の周一さんにアドバイスをいただきながら、進めていきました。

周一さんはこういった作業が大好きで、いろいろと教えてくれる間も作業しているときもとてもいきいきとしていました。

まずはスクレーパーというヘラのようなもので壁の古くなった塗膜を取り除いたり、テープの後をシンナーも使いながらはがしたりします。

その後、ベルトサンダー(回転する電動やすり)を使って、ざっと表面を荒らし、シンナーで拭いて粉や油分を取り除きます。

床に液剤が垂れてもいいようにマスカーを貼り、塗りたくないところをマスキングします。そのあと、シーラーという下地材を塗りました。

文字で書くとこれだけですが、お手伝いにも来ていただきながら、1階廊下の半分程度をするのに1日かかりました。

やすりをかけるときが「もう後戻りはできないぞ…」と、一番緊張しました。

翌週、乾いた下地材の上にペンキを塗っていきます。

色はつや消しのアイボリーにしてみました。

やわらかい感じの仕上がりになるといいなと思います。

この日は10名ほどお手伝いに来ていただき、とっても作業がはかどりました。

みなさんペンキを塗るのが上手で、とてもいい感じに仕上がりそうです。

そして、当初は窓側だけきれいにする予定だったのですが、きれいになってくると作業をしていない方が汚く見えてきてしまうという罠にはまり、結局全面塗り直すことに。

窓側に比べて劣化が少なそうなので、下地処理を簡単にして、下地剤を塗るところまでしました。

学校が始まったら、こどもたちとどこを直す必要があるか、どんなふうによりよく変えていきたいかを話しながら、一緒に学校づくりを進めていきたいなと思います。

そういった意味でも、今回のこの経験ができたのは大きいなと思いますし、失敗や下手な部分があってもいい見本として残っていていいのかなと思いました。

まずは私たちが、自分たちの手を動かして、自分たちの学校を自分たちの手でつくっていくチャレンジをしていきたいと思います。

(いま学校をつくっていて、この間はペンキを塗りましたと言ったら、「そこから!?」と驚かれました。)

本プロジェクトは、ログインしてお気に入り追加や支援をすると、「活動報告」更新時に通知メールが届きます。

また、支援者による支援の申し込みが完了した時点で、凸と凹登録先が支援金の提供を受ける契約が成立するものとします。

なお、本プロジェクトは月額課金型になります。

500 円 /月

配送方法:郵送

(2) 年次報告書

(3) オンラインイベント招待

1,000 円 /月

配送方法:郵送

(2) 年次報告書

(3) オンラインイベント招待

3,000 円 /月

配送方法:郵送

(2) 年次報告書

(3) オンラインイベント招待

(4) 学校見学2名様

10,000 円 /月

配送方法:郵送

(2) 年次報告書

(3) オンラインイベント招待

(4) 学校見学5名様