「ソーシャルバンク・コミュニティ」発足プロジェクト

SBC発足プロジェクト:マンスリーレポート(2024年4月)

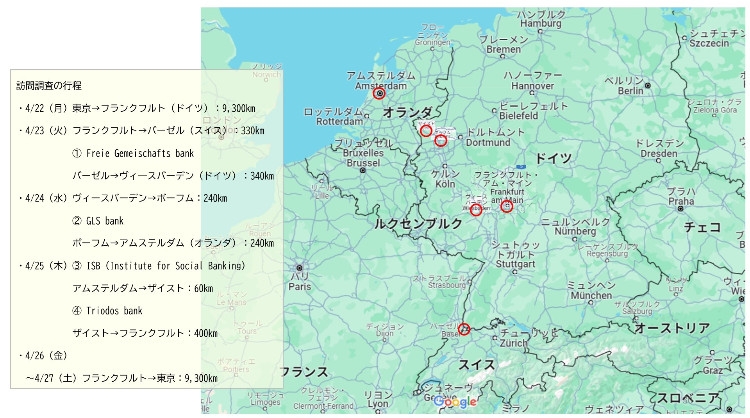

2024年4月22日~27日に、スイス・ドイツ・オランダのソーシャルバンクをめぐる訪問調査へ行ってきました。出国4日前にトリオドス銀行のドタキャンが判明し、スイス・バーゼルのソーシャルバンクにも急遽訪問することにしたため、3日間の移動距離が1,600キロを超えるタフな行程となりました。

ぼくがかつてNPOバンクを運営していた際は、組合員の方にボランティアで事業者支援に力を貸してもらいました。また、融資先の返済利息分を寄付したい(融資先は元本を返すだけにしてあげてほしい)と申し出てくれた組合員の方もいらっしゃいました。NPOバンクではなく、日本の預金取扱金融機関でも同様の取り組みができないか、SBCで模索してみたいと思いました。

本プロジェクトのリターンで25,000円/50,000円/100,000円をご支援いただいたみなさまにはすでにご案内していますが、今回の報告会は6月27日(木) にオンラインで開催します。10,000円をご支援いただいたみなさまには、当日の資料を終了後に送付させていただきます。今しばらくお待ちください。

※「ソーシャルバンク・コミュニティ(SBC)」とは

地域金融機関における「組織的(本部・営業店の役職員一人ひとりが)」「継続的(異動や世代交代があっても実践し続ける)」ソーシャルビジネス支援の定着に向けたプラットフォーム。ドイツ・オランダの教育研究機関「Institute for Social Banking」をモデルに、2024年夏の発足をめざす。SBC発足を呼びかける「呼びかけ人」は次の4名。

・榊田隆之(コミュニティ・バンク京信 理事長)

・髙橋一朗(西武信用金庫 理事長)

・鵜尾雅隆(認定NPO法人日本ファンドレイジング協会 代表理事)

・木村真樹(合同会社めぐる 代表)

以下の機会に加え、訪問調査参加者の6名が2名ずつに分かれ、3つの訪問先のウェブサイトやレポート等を読み込んで質問事項を洗い出し、訪問調査に備えました。

◆4月2日(火) @オンライン:SBC発足準備会・第1回

⇒風とつばさの水谷衣里さんを講師に、ソーシャルバンクの今とこれからを学びました。また、訪問調査に向けて、参加者同士がお互いを知り合う時間等も設けました。

https://deco-boco.jp/projects/view/56/report_view/1329

◆4月11日(木) @オンライン:水谷さんとの質疑応答

⇒訪問調査参加者有志で集まり、水谷さんにもお付き合いいただいて、2日の勉強会で確認し切れなかった点等を対話しました。

◆4月16日(火) @オンライン:訪問調査前最終ミーティング

◆4月22日(月) ~27日(土) スイス・ドイツ・オランダ訪問調査

訪問調査参加者には帰国後にアンケートを実施しました。以下、アンケートに寄せられた各参加者の感想等を紹介させていただきます。

非常に印象的だったのは、視察したソーシャルバンクのいずれの方々も、預金者とのコミュニケーションを非常に重視し、そこに多くのリソースを割いていると仰っていたことでした。

そして、自分たちがどういった先に投資を行うのかという基準を非常に明確に定めており、また、それに基づきどういった先に投資をしているのかも、預金者に対してクリアに公開をしているという点でした。

当初はいわゆる「金融スキーム」を中心に学びを得るつもりでしたが、現地では「金融という“手段”を通じて実現したい社会ビジョンは明確か?」「ビジョンを実現するために、組織や自分の役割を常に最適化し、哲学と戦略をもってやり続けているか?」ということを、何度も問いかけられたようでした。

訪問先の金融機関は、どこも注力領域を明確に定めて戦略的に融資を行っていました。それと同時に、「融資をしない分野」を明確に決めていました。これは金融機関としての社会へのコミットメントであり、「社会金融」への強い哲学であると感じました。

また、訪問先では、「マイナス金利」「融資と他財源のクリエイティブな組み合わせ」「クラウド・レンディング」等、新しい金融スキームをたくさん学ぶことができました。しかし、この金融スキームは単なるテクニックではなく、「必要な事業にお金を届けるためには何が最適なのか?」という視点で、考え抜かれたスキームでした。

そして、上記したような哲学やノウハウを共有するコミュニティや学びの場があることも、とても大切なことであると感じました。ISBでは「SOCIAL BANK」というキーワードのもと、職業人たちがさまざまな学びを得た上で、社会に還元するための仕組みが構築されていました。また、その仕組みが加盟する金融機関に脈々と引き継がれ、世代を超えても継承されている点がすばらしいと感じました。

日本では事業エリアに存在する顧客の年齢や性別、職業などの属性を調べて、顧客のニーズに基づき商品や投融資商品を設計するマーケティングを前提とし、「若年層の資産形成・資産運用」「高齢者の生命や生活を守る」「相続」等の切り口で事業を推進する金融機関がほとんどである。したがって、取引先顧客の高齢化が進展する中、いかにして若い世代の顧客を囲い込むかという戦略に躍起になっている。一方で、ヨーロッパのソーシャルバンクでは、環境や社会にインパクト(プラスの影響)を与えることこそが彼らの存在価値であり、そうした価値観をともにする事業者の事業に投融資を行う。また、同じ思いを持った個人や事業者がお金を預けたり、信託投資するなどして、それがソーシャルバンキングの原資となっている。こうしたエコシステムが成り立っているため、「若年層との顧客接点を増やして、それらの年代の顧客数を増やしていく」といった思考がない点に驚いたとともに、彼らの国の文化や歴史を考えれば納得できた。

日本では「Social」「SDGs」「ESG」等をブームと捉え、単なる投融資の商品(戦術)程度として使っているレベルの金融機関も多く、それらの組織そのものが環境にも社会的にもネガティブな要素を多分に含んでいたり、そこで働く役職員の生活や考え方も同様であったりするため、今回視察したソーシャルバンクとは土台が大きく異なる点も理解できた。

しかしながら、実際には主語が金融ではなく“社会”であることが、今回の事前学習の間違いだと気づくことになりました。訪問先では必ず主語が“社会”であり、その社会リスクを金融が主体となって人々(出資者)とともにリスクテイクしていることが衝撃でした。日本の金融にはない哲学があり、経済活動として成立していました。日本で同じことができるか?という問いを何度も自分に問いかけた答えは“真似は出来ない。同時に違う形でやらないといけない“ということが訪問時に強く感じた個人の答えになります。

金融危機ではないが、社会不安や政治不信など、その地域の自治がもしかしたら崩れるような経験をしてきたヨーロッパの時代背景が、日本の今の社会に重なるものを感じました。社会保障は変わらない中で可処分所得における余裕が個人の家庭でも逼迫している日本。実際に見たヨーロッパの働く人たちはもっと明確に社会に貢献する経済活動で安心した自治の中で生活を送られていました。

日本においては経済活動のアクセルを踏み続けることで大きな社会を生み出したことは間違いないですが、同時に社会課題を解決してきたのかということにおいてはまだ十分でないとことは明らかで、この経済活動のアクセルを止めることなく、アクセルを緩めることも選択しながら、未来の社会に必要な行動と今ある経済活動の接点を見つけることが重要で、そこからは個人ではなく地域とともに社会課題解決を進めることが金融にできるこれからのアクションだと思います。今回の海外視察の機会をいただき、本当にありがとうございました。

1点目が、融資の判断基準と融資先への支援です。今回訪問したソーシャルバンク3先ともに、融資の判断を行う際には社会的インパクトの評価に重きを置いています。日本の金融機関では融資判断の際に、返済能力に重きを置いており、社会的インパクト評価への比重は低い傾向があります。ソーシャルバンクでは融資をすることで地域へどのような影響があり、どのような変化が現れるのかについて検討を行い、場合によっては(一部の融資ケース)銀行の職員以外に外部の専門家や預金者との対話を行い、融資の判断を行っています。また、融資先への支援においては日本の金融機関では資金繰り支援と事業支援(課題解決)を中心に行っているが、欧州の金融機関では主に資金繰り支援が中心です。他の人に頼る性質が弱い文化が、このような動きになっているとのことでした。

2点目が預金者・組合員などとの対話を行っていることです。ソーシャルバンクでは預金者などとの対話を行い、自身の預けている金融機関がどのような先に対して融資を行っているのかについてしっかりと説明を行っています。手法としては融資先の情報をHPに掲載したり、ニュースレターを発行、はがきを店頭に据え置いたりなど、預金者の目に見える形にしています。

なお、GLS銀行では年間300回程度のイベントを開催(職員によっては業務の20%を占める)しており、預金者や地域住人との交流機会にしています。以上の取り組みを行い、対話を行ったことが口座管理手数料の新設以降も預金残高増加要因に寄与しているとのことでした。

日本と欧州では文化・宗教・歴史が大きく異なることから同様の取り組みを行うことは難しいが、ステークホルダーとの対話を行っていく重要性は一緒であり、地域の方とともに考え、対話を行うことが今後の金融機関が行う必要があると感じました。

木村が参画する、SBCのテーマでもある「ソーシャルビジネス×地域金融機関」に関する今後の取り組みを以下にまとめました。お申込&ご紹介をよろしくお願いします!

◆5月31日(金) 応募〆切:JPBVソーシャルビジネス支援プログラム「WILL」2024@オンライン・支援先

⇒4回目となる今年はあかぎ信用組合、九州労働金庫、栃木銀行の職員等が半年間、ソーシャルビジネスへの伴走支援に挑戦します。対象になりそうな団体等をご存じでしたら、本プログラムをご紹介ください。

https://jpbv-social.theblog.me/posts/52912019

◆7月2日(火) 19:30-21:30@オンライン:組織課題解決ワークショップ@オンライン・第22回

⇒本ワークショップのこれまでの開催レポート等はこちらをご覧ください。ゲストはNPO法人寺子屋方丈舎(福島県会津若松市)です。(参加者募集は来週から開始する予定です。)

https://deco-boco.jp/

本プロジェクトは、ログインしてお気に入り追加や支援をすると、「活動報告」更新時に通知メールが届きます。

また、支援者による支援の申し込みが完了した時点で、凸と凹登録先が支援金の提供を受ける契約が成立するものとします。

5,000 円

配送方法:メール

(2) SBCサイト名前掲載(小/テキスト)

(3) SBC発起人証送付(PDFファイル)

10,000 円

配送方法:メール

(2) SBCサイト名前掲載(小/テキスト)

(3) SBC発起人証送付(PDFファイル)

(4) ドイツ訪問調査発起人限定報告会当日資料&レポート送付

25,000 円

配送方法:メール

(2) SBCサイト名前掲載(小/テキスト)

(3) SBC発起人証送付(PDFファイル)

(4) ドイツ訪問調査発起人限定報告会当日資料&レポート送付

(5) ドイツ訪問調査発起人限定報告会ご招待(24年5月開催予定/オンライン・アーカイブ配信あり)

50,000 円

配送方法:メール

(2) SBCサイト名前掲載(小/テキスト)

(3) SBC発起人証送付(PDFファイル)

(4) ドイツ訪問調査発起人限定報告会当日資料&レポート送付

(5) ドイツ訪問調査発起人限定報告会ご招待(24年5月開催予定/オンライン・アーカイブ配信あり)

(6) 呼びかけ人・榊田隆之&高橋一朗発起人限定講演会ご招待(24年7月開催予定/オンライン・アーカイブ配信あり)

100,000 円

配送方法:メール

(2) SBCサイト名前掲載(中/ロゴ可)

(3) SBC発起人証送付(PDFファイル)

(4) ドイツ訪問調査発起人限定報告会当日資料&レポート送付

(5) ドイツ訪問調査発起人限定報告会ご招待(24年5月開催予定/オンライン・アーカイブ配信あり)

(6) 呼びかけ人・榊田隆之&高橋一朗発起人限定講演会ご招待(24年7月開催予定/オンライン・アーカイブ配信あり)

200,000 円

配送方法:メール

(2) SBCサイト名前掲載(大/ロゴ可)

(3) SBC発起人証送付(PDFファイル)

(4) ドイツ訪問調査発起人限定報告会当日資料&レポート送付

(5) ドイツ訪問調査発起人限定報告会ご招待(24年5月開催予定/オンライン・アーカイブ配信あり)

(6) 呼びかけ人・榊田隆之&高橋一朗発起人限定講演会ご招待(24年7月開催予定/オンライン・アーカイブ配信あり)